発災後、熱海市はこれからの伊豆山について、伊豆山のいろいろな団体に意見を聞いていた。岸谷・仲道・浜の町内会、消防団、PTA関係者、子供会、民生委員、伊豆山の任意団体等、NPO法人にまで。

わたしの家族はその時期に、意見を聞かれたことはなかった。わたしの周りにいた被災者も聞かれていない。だから熱海市は、住民の意見など何も聞かなかったと思っていた。でも、実際は違っていた。

それを知ったのは、公文書の情報公開で取得した「熱海市伊豆山復興推進本部会議」の議事録だった。

その時期既に、本当に被災した人は、公営住宅やみなし仮設住宅であるアパートに散らばってしまっていた。だから、そんな人たちに直接意見を聞くのは大変だから、被災者と面談したささえ逢いセンターの職員に話を聞いて、被災者の意見を聞いたことにした。それならば、なぜ被災者が1カ所の避難所にまとまっていた時に、話をきいてくれなかったのだろうか。

同じ時期に、わたしたちは、もっと話を聞いて欲しいと何度も、何度も熱海市に要望していた。しかし担当者は、

「こちらから説明することが何もないから。」

と言って取り合わなかった。その一方で、復興基本計画に住民の意見を反映させるため、100名以上の人たちと意見交換していた。そのほとんどで市長自ら意見交換会に出向いたらしいが、残念ながら、その中には実際に被災した人はほとんど含まれていなかった。

以前、ささえ逢いセンターの職員と話をした時に、ささえ逢いセンターの職員の意見が被災者の意見になっていると話したら、「わたしたちはそんな話は聞いていない」と言っていた。熱海市の都合で、大きな責任を負わされてしまったのは気の毒である。

なぜ、実際に被災した人にだけ、何も聞かなかったのだろうか。本当ならその人たちにこそ、意見を聞くべきだったのではないのか。なぜなら、被災エリアに再び住むのは、その人たちだからである。これからどうしたいのか。熱海市に何を望むのか。壊れた町をどうして欲しいのか。それは、実際に被災して家に帰れなくなってしまった人たちに聞かなければわからないだろう。

被災エリア以外の住民の意見を聞くことも大事だと思う。しかし、被災エリアの外の人のあれが欲しい、これが欲しいと言ったものを、被災エリアに詰め込むというのも納得できない。あくまで帰りたい人が帰った上での話であると思う。

そして間接的に聞いたつもりの被災者の話と、被災していない人たちの自由な意見を反映して復興基本計画はできた。市長は、住民の意見を反映させた素晴らしい計画だと自画自賛していた。

以前にも書いたが、わたしたち本当の意味での被災者は、輪ドーナツの穴の中に居ることを今さらながら思い知らされた。旧警戒区域内の人たちは、その周りの人たちの思いや希望でできたドーナツにぐるりと取り囲まれている。穴の中の人たちはドーナツにはなれない。穴の中の人たちの思いや希望は、ドーナツになることはない。

(参考)第1回~第22回熱海市伊豆山復興推進本部会議 議事録

発災からの日々を振り返って

危険管理の認識 ―気づけなかった前兆―

土石流をはじめ土砂災害にはいくつかの前兆がある。それに気付けるかどうかが、住民の生命を守れるかどうかの大きな分かれ道となると思う。

土石流であれば、「山鳴りがする」、「急に川の水が濁り流木が混ざる」、「雨が降り続いているのに川の水位が下がる」「異臭がする」などがその前兆であると言われている。

伊豆山でも、前日に異臭に気付いていた人がいたり、大きな石がゴロゴロと川を流れる音を聞いていた人もいたし、わたしの家族は、雨は降り続いているのに川に水がほとんど流れていないのを見て避難を始めた。

熱海市が発災後に公表した「熱海市伊豆山土石流災害に係る熱海市の見解及び対応」の中で前兆現象について、

「避難情報の発令の要否を協議した最終のタイミングである7月3日午前9時頃までに、本市への通報、各所管課による現場のパトロール、そして現場の状況に詳しい消防団などから、伊豆山における土石流の前兆現象についての情報がもたらされることはなかった。」

と記載されている。

しかし、発災当日の朝8時30分時点で、暗渠となっている逢初川の岸谷2号線付近のマンホールから溢水していたことを、熱海市は認識していた。道路が川のようになり、熱海市から依頼された業者が岸谷本線にバリケードを設置して通行止めにしている。

また午前9時50分時点において、堀坂3号線付近で逢初川が氾濫して、やはり熱海市から依頼された別の業者が、土嚢を積みバリケードを設置し通行止めにしていた。

岸谷本線付近の住民は、目の前の道路が通行止めになっていることを知らなかった。ある住民は、外に様子を見に出てみたら通行止めの看板が出ていたと言っている。雨だからと外に出なければ気づけない状況だった。道路が冠水しているということも、危険だから避難するようにという放送もなかった。

その後、堀坂3号線付近で2級河川である逢初川が氾濫しているのに、やはり、川が氾濫して道路が通行止めになっているということを、住民に何も知らせず、避難を促すこともなかった。

住民に危険を知らせるのは、なにも土石流の前兆現象がある時だけではない。重要なのは、土石流の前兆現象があったかどうかではなく、住民が危険な状況になっていなかったかということではないか。結果的に土石流が発生したが、たとえ土石流が発生しなくても、熱海市は、住民の生命に危険が及ぶおそれがある時は、その危険を住民に知らせ、命を守る行動を取るように促さなければならないはずだ。2級河川である逢初川が氾濫しているのである。常識的に考えれば、当然、付近の住民に避難を呼びかけなくてはならなかったのではないか。

午前9時に避難指示の発令を検討した時に、危機管理監は逢初川の溢水を市長に報告したのだろうか。また、午前9時50分頃、逢初川の別の場所が氾濫していることを直ちに市長に報告したのだろうか。「避難情報の発令の要否を協議した最終のタイミングである7月3日午前9時頃までに」と報告書に書いてあるが、その後に住民の生命に危険が及ぶおそれがあるような状況になれば、当然、直ちに危機管理監は市長に報告し、市長は避難指示を発令すべきだったのではないか。午前9時を過ぎたら、避難指示は発令できないという訳ではないだろう。

雨は降り続き、状況は刻一刻と変わっていく。危機管理監は気象庁からの情報やキキクル、そして現場からの情報、それら全てを市長に報告し、市長はそれらを総合的に判断して的確に避難指示を出さなければならなかった。近隣の市町の状況を気にするその前に、自分の町が今、どうなっているのかを考えるべきだったのではないだろうか。

(参考)「熱海市伊豆山土石流災害に係る熱海市の見解及び対応」 熱海市

住民の生命を守ること「要」 —張りぼての緊急安全確保—

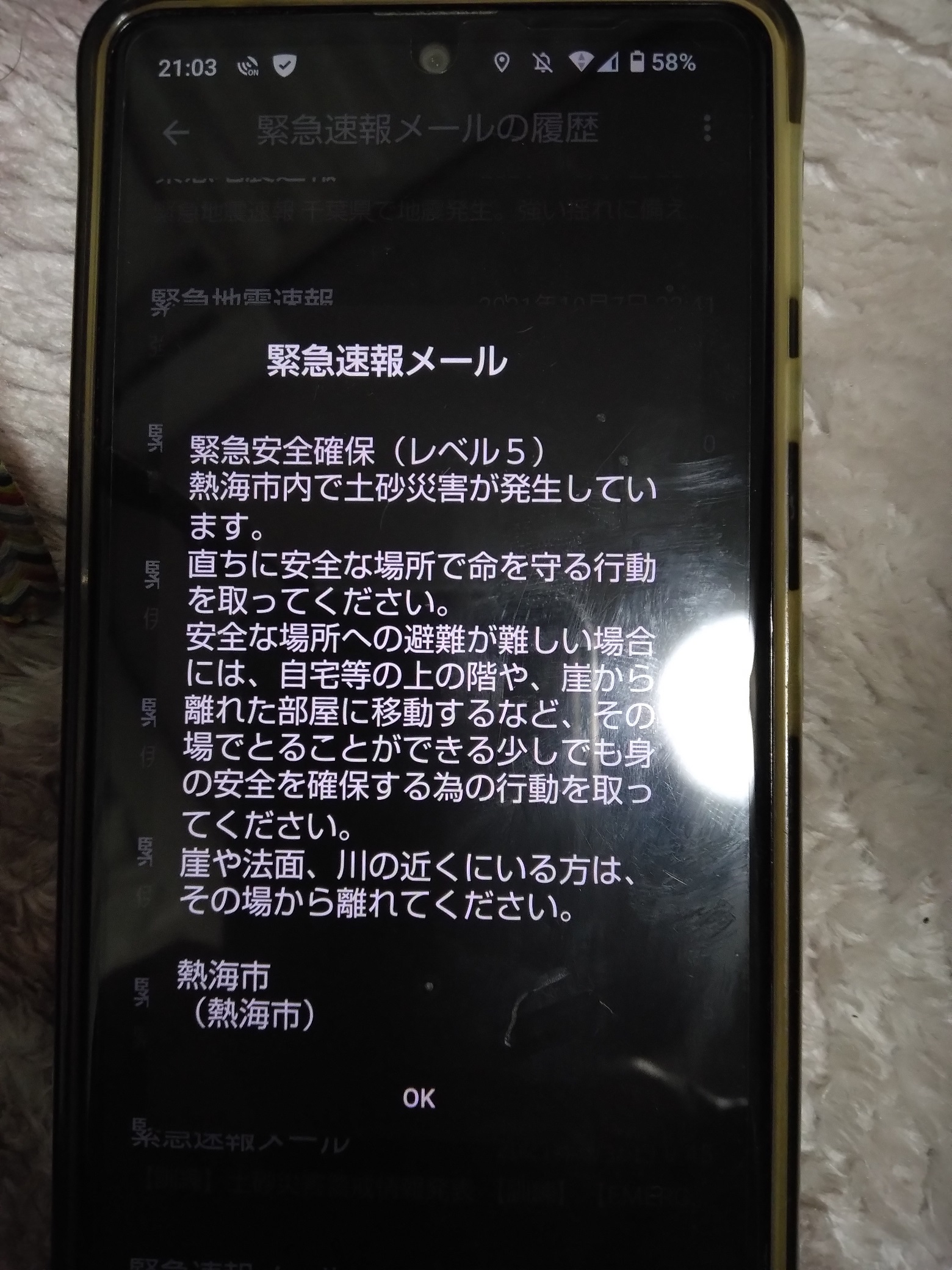

「熱海市内で土砂災害が発生しています。

直ちに安全な場所で命を守る行動を取ってください。

安全な場所への避難が難しい場合には、自宅等の上の階や、崖から離れた部屋に移動するなど、その場でとることができる少しでも身の安全を確保する為の行動を取ってください。

崖や法面、川の近くにいる方は、その場から離れてください。」

10時28分の土石流発生から既に37分経過した11時5分、熱海市から緊急安全確保が発令された。冒頭の文面は、実際に発令された緊急安全確保の内容である。

読んでいただいてお判りいただけただろうか。土砂災害は熱海市内で発生している。でも重要なのは熱海市内のどこで発生しているのか。少しでも身の安全を確保する為の行動を、取れなければいけないのは誰なのか。住民の生命を守るために一番重要な情報が抜け落ちている。

「緊急安全確保」は災害が既に発生しているか、災害の発生が切迫している時に市町村長の権限で発令される。言い換えれば、市町村長しか発令できない。今回の事で言えば、この「緊急安全確保」発令の全ての責任は熱海市長にある。

熱海市長は、総務省消防庁の「災害事例集」の中で避難指示について、

「出すのであれば市内全域という認識があった。」と言っているが、それと同じ感覚だったのだろうか。しかし、「避難指示」と「緊急安全確保」はその意味合いが大きく異なるはずだ。指定された地区の住民全てに避難を呼びかける「避難指示」に対して、災害が既に発生しているか、または災害の発生が切迫していて、生命の危機が迫っているので、今すぐに命を守る行動を取るよう促すのが「緊急安全確保」ではないのか。11時5分の30分以上前に災害は発生しているのである。しかも10時55分には、あの有名なSNSの画像の最大波が発生している。現場には消防の職員も少なからずいて、今まさに命の危機が迫っているのはどこにいる人たちなのか、判らなかった訳はない。

それで、どうして「熱海市内で」なのだろうか。命の危機に瀕している人たちに「今すぐ逃げて」と言うことよりも、大事なことなんてほかにあるだろうか。まさかとは思うが、ほかの地区でも土砂災害が起こると困るから「市内全域」に出したのだろうか。

結果的に、その時熱海市にいた、携帯電話を持つ全ての人に送られる緊急速報メールで送られた緊急安全確保は、まるで張りぼてのように中身が空っぽで、誰にも今すぐに逃げなければ命が危ないという、一番重要なことを知らせることは出来なかった。

一体何のための「緊急安全確保」の発令だったのだろうか。当然のことだが、出せばそれでいいというものではない。多くの人が何も命の危機を知らされず、その命を奪われている。熱海市長の権限で発令された「緊急安全確保」が、もし張りぼてではなく、しっかりと危険を知らせるべき人たちに、命の危機が迫っていることを知らせていたら、もっと助かった人はいたのではないか。災害発生から1時間以上も経ってから川の下流の方の人が命を落とすなんて、普通では考えられない。市長には住民の生命を守る義務がある。そして、市長の持つ権限の裏には必ず責任がある。10時35分に災害対策本部が設置されたというなら、10時35分に「緊急安全確保」を発令し、逢初川付近にいる人全てに「今すぐ逃げて」というメッセージを送るべきではなかったのか。

雨が止むとか、近隣の市町が避難指示を出していなかったとか、そんなことは関係ない。伊豆山の逢初川の源頭部で、土石流が発生した。第1波は人家を飲み込み市道伊豆山神社線にまで到達した。それだけで住民に命の危機を知らせる

には、今すぐ逃げてと伝えるのには十分ではないか。住民の命を守るべき市長が、その判断ができなかった。それが、何よりも残念なことである。

(参考) 「令和3年度の災害を中心とした事例集」

総務省消防庁 令和4年11月発行

住民の生命を守ること⑥—避難指示—

土石流発生前、雨は強弱を繰り返して長く降り続いた。特別に激しい雨が降り続いたわけではなかったが、ずっと降っていると感じていた。何年か前に川の改修工事をしてから無かった、大きな石が川を転がる音がしていて「ずっと無かったのにな。」と思っていた。

特に危険も感じなかった。避難が必要だとも思わなかった。何故なら、わたしたちが穏やかに暮らすそのずっと上の方に、違法に積まれた危険な大量の盛り土があることを、一部の住民を除いて、何も知らされていなかったからである。

危険な盛り土があることを、静岡県も熱海市も知っていた。でも、下に住む住民には知らせなかった。危険な盛り土があることを知っていれば、住民の行動も違っていただろう。こんなに多くの命が失われることも無かったかもしれない。

盛り土が積まれた当時の担当職員は、多くが既に退職している。しかし、一部の職員はまだ在職している。熱海市長はその経緯を承知していたし、担当副市長(当時)に至っては、担当課長、担当部長を歴任し、その後消防長を務めている。盛り土があることを知っているだけでなく、危機管理についての知識もあっただろう。それでも、事前に避難指示は出なかった。

熱海市長は、雨が小康状態だとか、これから止むとか、隣町が避難指示を出していないだとか、そんなことを総合的に判断して避難指示を出さなかったと言っているが、なぜ危険な盛り土を「総合的」の中から除外したのか。もしも盛り土のことなど全く考えなかったというのならば、それは判断を誤ったということではないのか。

結果的に、下に住む住民は危険な盛り土のことも知らされず、避難の必要性も分からず、そして27名もの尊い命が失われた。

また、なぜ市長に連絡がいくのに土石流発生から12分もかかったのか。なぜ市役所に居たはずの危機管理監からでなく、自宅に居て土石流発生の連絡をうけて登庁した消防長から市長に連絡がいったのか。土石流発生から12分後である10時40分に連絡を受けた市長は、なぜ直ちに避難を呼び掛けなかったのか。なぜ、避難を呼び掛ける放送を10時52分にするまでに12分もかかっているのか。なぜ、放送だけしてメールを送らなかったのか。24分もの間、なぜ住民は生命の危機がその身に迫っていることを知らされなかったのか。

総務省消防庁の「災害事例集」の中で市長は、「市長として最初に行ったのは自衛隊の要請。」であり、これは「12時30分」に行われたとある。しかし、別の記録では「12時」となっているものもあり、熱海市の報告書は、一体何が正しいのかわからない。いずれにしても、市長はそれまで、一体何をしていたのだろうか。

「避難指示」という形ではなくても、住民に避難を呼び掛けることをまず第一に、直ちに、迅速にしなければならなかったのではないか。災害は既に発生しているのである。

『住民の生命を守ること』

これが、何よりもまず、優先されなければならなかったのではないか。

市長は、総務省消防庁の「災害事例集」の中で、

「避難指示は非常に重い。出すのであれば市内全域という認識があった。」

と言っている。どこであるのか分からないから、とりあえず全域にと考えていたのなら、本末転倒である。何のための避難指示なのか。確かに避難指示発令の影響は重いのかもしれない。しかし、本当に一番重いのは、「住民の生命」ではないのだろうか。

参考 「令和3年度の災害を中心とした事例集」

総務省消防庁 令和4年11月発行

住民の生命を守ること⑤ —届かなかったメール—

令和3年7月3日午前10時28分、住民からの通報で、熱海市は土石流が住宅を襲ったという事実を覚知した。そして、その24分後の10時52分になってやっと、同報無線を使って住民に避難を呼びかけた。SNSで拡散された、あの最大波のわずか3分前である。市長に土石流の発生が知らされたのは10時40分、どうして、「ただちに住民を避難させろ」という強い指示を出さなかったのだろうか。

《サイレン2回「消防署からお知らせします。ただ今のサイレンは、伊豆山小杉造園付近で土石流が発生しました。付近の危険な場所にいる方は避難してください。」2回繰り返し。 こちらは広報あたみです。》

この内容で、果たして危機感が伝わっただろうか。土石流は既に発生しているのである。

そしてこの放送で、誰がどこへ避難したらいいのか解かっただろうか。地元の人でも、「小杉造園」を知らない人は結構いる。また、火災ならば煙が見えるのである程度判断できるだろうが、土石流は突然に、どこから来るのかわからない。どこが危険で、どこが安全なのか判断は難しい。

土石流は逢初川沿いに下っている。もしも、

「緊急放送、緊急放送、伊豆山の逢初川上流で土石流が発生しました。川の付近にいる方は、今すぐ川から離れ、高台に避難してください。ただちに命を守る行動をしてください。」

と放送していたら、住民の行動は違っていたのではないだろうか。土石流は広範囲に影響があるのだから、火災の放送のようにピンポイントで避難を呼び掛けるということが、果たして適切だったのだろうか。

また、発災当日は雨が降っていて、窓を閉めていた家が多かった。普段から同報無線は聞き取りにくく、内容が良く解らないことも多い。そのため熱海市は、日頃から市のメールマガジンの登録を市民に呼びかけ、職員が登録支援を行ったりもしている。警報等が出れば必ず「防災無線」「防災ラジオ」「メールマガジン」の3つに同じ情報が流れるようになっていると、総務省消防庁の「災害事例集」の中で熱海市長も言っている。

しかし、メールは届かなかった。10時52分の放送は、伊豆山地区だけに放送されたが、放送が一部の地区に限られた場合でも、メールは送られると熱海市のホームページに書いてある。

熱海市は啓発活動だけ熱心に行っておいて、肝心な時に「メールマガジン」を送っていないのである。一体何のためのシステムなのか。いざという時に全く役に立たなかった。何故か。それは、熱海市の職員が「メールマガジン」の配信を怠った為だろう。

全員が「メールマガジン」の登録をしていた訳ではないだろうが、亡くなった方の中には、耳が聞こえにくい方もいた。おそらくその方は登録をしていただろうと思う。今から言っても取り返しのつかないことだが、もしメールが届いていたならばと思うと残念でならない。

参考 「令和3年度の災害を中心とした事例集」

総務省消防庁 令和4年11月発行

熱海市ホーページ 「熱海市メールマガジン」

住民の生命を守ること④—逃げるということ―

『逃げる』、その言葉にはいくつかの意味があるが、災害時には「危険な状態から抜け出る」という意味であると思う。人の一生の中で、命の危険を感じることはそうたくさんあるものではない。しかし、伊豆山の土石流で被災した人で、命の危険を感じた人はわたしを含め多数いると思う。だから逃げた。そして今ここにいる。何故逃げられたのか。それは、危険を感じることができたから。何故逃げられなかったのか。危険だということを知らなかったから。誰も危険だと、今すぐ逃げなければ命が危ないと教えてくれなかったから。

地震は突然だが、揺れの大きさで身をもって感じられる。自分のいる場所を考えれば津波も予測できる。地震については、いろいろなところで大きな地震があったり、避難訓練も行われていて、割と人々の中に『身を守る』ということが浸透しているのではないかと思う。

しかし土砂災害は、どのタイミングで逃げたらいいのかよくわからない人も多いと思う。土砂災害警戒区域かどうか。雨の降り方はどうか。土の中にどのくらい水分が溜まっているのか。前兆はあるのか。そして、自分たちの頭の上に危険な盛り土はないのか。

ハザードマップを見て、天気予報を確認して、キキクルを見る。自治体からの避難の情報をしっかりチェックする。それが、誰からも教えられずにできる人が一体どれくらいいるだろう。「自分の身は自分で守る」それが理想だと思う。しかし、現実的にはなかなか難しい。

行政の役割は、住民が自分の身を自分で守れるように知識と認識を持てるようにすることではないか。市町村が、平時からの訓練と災害時の的確な情報を提供することが大事なのではないかと思う。

災害が起こってしまったら、何をおいても「今逃げなければ、命が危ない」というメッセージを確実に危険な場所に居る人に届けなければならない。そして、どこにいる人が危険なのか、範囲を指定して確実に伝えなければならないと思う。ちゃんと伝わらなければ、いくら発信しても意味がない。

伊豆山の土石流災害では、それがちゃんとできていたのだろうか。亡くなられた27名の方にはおそらく、熱海市からそれが届いていなかった。もしもちゃんと危険が知らされていたらと思うと残念でならない。

住民の生命を守ること③—訓練でできないことはできない―

土石流に町が襲われるまで、伊豆山は地盤がしっかりしていて、土砂災害は起きないだろうと考えている住民も多かった。熱海市長も消防庁から公開されている「災害事例集」の中で、「熱海は地盤が大丈夫だと思っていた。」と言っている。

しかし、土石流は起きた。何十年に1度の大雨が降り、人為的に積まれた土砂が私たちの町を襲った。

わたしたちは、普段から土砂災害の避難訓練などしたことがなかった。そして、頭の上に危険な盛り土があることも知らされてなかった。盛り土の存在を知らされて訓練していれば、もっと早くに気付けたこともあったかもしれない。

わたしは発災後隣町に避難しているが、熱海市はこんなに大きな土砂災害を経験したのだから、当然土砂災害の避難訓練をするだろうと思っていた。1年、2年後はまだ訓練をするどころではないのかもしれないと思ったが、その後も住民のための土砂災害の避難訓練はどの地区でも行われなかった。

なぜだろう。決して有難くはないが貴重な経験を、これから先のことに生かさなくていいのか。わたしは単純にそう思った。だから、被災者への説明会で質問した。なぜ、これだけの災害に遭いながら土砂災害の避難訓練をしないのかと。「総合防災訓練をしていますから。静岡県は地震と津波の重点地区ですし。」それが熱海市の担当者の答えだった。何でそんなこと聞くのというような顔をしているように見えた。衝撃的だった。ここは、地震と津波の重点地区だから、もう、土砂災害は起きないということだろうか。それではなぜ、国は土砂災害防止月間を定めて避難訓練を促すのだろうか。

熱海市も、土砂に巻き込まれてしまった人を救助する訓練やパトロールをしているのは、わたしも知っている。それもとても大切だと思う。しかし、もし土砂に巻き込まれてしまったら、肉体的にも精神的にもダメージはきっととても大きい。大事なのは、土砂に巻き込まれないように、事前に避難するという判断を住民が出来るようにすることではないのか。地震は予測が難しい。しかし、土砂災害は警戒区域の指定や降雨量によってある程度予測できる。土砂災害を止めることはできないが、巻き込まれないようにすることはある程度可能なのではないだろうか。

訓練でできないことは本番ではできない。いや、訓練していても実際に災害に直面したら、動揺して訓練通りにできないこともある。伊豆山の土石流災害においても、災害対策本部会議の記録など訓練通りできなかったこともあったと聞く。だからこそ、平時の訓練の積み重ねが大事なのではないだろうか。

住民の生命を守ること②—誰が嘘をついたか―

令和3年7月3日午前10時28分。土石流の発生を知らせる最初の通報が消防にあった。それを受けて、10時32分に消防長に連絡がされ、40分に消防長は登庁している。そして、すぐさま市長に土石流の発生を報告した。これも10時40分のことである。

熱海市は、土石流発生の通報を受けて、熱海市の言葉を借りれば、「即時に」災害対策本部を設置した。10時35分のことである。そして、熱海市長は発災後の記者会見で、災害対策本部を立ち上げたのは自分だと言っていた。

何かおかしい。10時40分に発災の連絡を受けた市長が、その5分前、10時35分に災害対策本部を立ち上げることができたのだろうか。今ここに書いてあることは全て、熱海市が既に発表しているものである。検証の中でも、また、復興基本計画の中にも書いてある。まさか、今更勘違いだったということもないだろう。しかし、矛盾している。もしも意図的に記録が操作されているのなら悪質である。そんな時間なんて大したことないじゃないかと言うかもしれない。しかし一般論として、もし実際と違うことを承知して発表しているならば、それは、ミスをごまかしたいか、事実以上に自分たちが上手くできたことをアピールしたいかのどちらかだろう。

28名(災害関連死を含む)もの方々が亡くなっているのである。そんなことが許されていいのか。なぜ、こんなに大勢の方々が亡くならなければならなかったのか、真摯に向き合い検証しなければ、次にもし災害が起きた時に、また同じようなことを繰り返してしまう。阪神大震災や東北の大震災、熊本の震災などでもそうだったように、今回の災害対応の反省を次に生かすことこそ大事なのではないか。反省から学ぶ、そのための検証ではないのか。熱海市の姿勢を問いたい。

住民の生命を守ること①—市長のやるべきこと―

消防庁から「市町村長による危機管理の要諦—初動対応を中心として」が公開されている。同じく消防庁が公開している「災害事例集」の中で、今までの座学が災害対応に役立ったと言っている熱海市長も当然読んだことがあるだろう。

内容は、「自然災害、国民保護事案等の危機管理における初動対応に関し、市町村長が頭に刻み込んでおくべき重要事項」が記してある。そしてその中で、市町村長の責任・心構えとして6つ挙げてある。

(1) 危機管理においては、トップである市町村長が全責任を負う覚悟をもって陣頭指揮を執る。

(2) 最も重要なことは、①駆けつける、②体制をつくる、③状況を把握する、

④目標・対策について判断(意思決定)する、⑤住民に呼びかける、の5点である。

(3) 市町村長が最初に自ら判断すべき事項は、避難指示の発令と緊急消防援助隊や自衛隊の応援に係る都道府県への要求である。

(4) 災害状況が正確に把握できない場合でも、最悪の事態を想定して判断し、行動する。

(5) 緊急時に市町村長を補佐する危機管理担当幹部を確保・育成する。

(6) 訓練でできないことは本番ではできない。訓練を侮らず、市町村長自ら訓練に参加し、危機管理能力を身に付ける。

(2)に最も重要なこととして、まず、「駆けつける」ということが最初に挙げられている。危機管理において全責任を負う市町村長が、まず駆けつけ、自分の目で見て、耳で聞き、刻一刻と変わるであろう状況を自ら確認し、瞬時に住民を守る最善の判断を下すために、当然重要なことであることは容易に想像できる。

では、伊豆山の土石流災害において、熱海市長の行動はどうだっただろうか。

熱海市長は、午前10時28分の住民からの通報を受けて、10時40分に市役所に居たはずの危機管理監からではなく、自宅に居て、連絡を受けて登庁した消防長から土石流の発生を知らされた。そして登庁したのが11時35分。55分後である。市長の自宅から市役所まで徒歩で10分程。わたしは、なぜすぐに駆け付けなかったのか不思議に思い、被災者への説明会で質問した。その答えは、「移動に時間がかかるから。」

ということだそうだ。市長は携帯電話を持っていないのだろうか。

2時間近くかけて海まで流れ下った土石流で、亡くなられた27名のほとんどが、市長が自宅にいる間に亡くなっている。そのことについてどう思うか質問したところ、次の答えが返ってきた。

「何もしなかった訳ではない。自宅からちゃんと指示していた。」

自宅に居て、担当者が理解していた状況を聞いただけの市長が、一体どれだけ状況を把握していたのだろうか。職員からの電話での報告だけで、住民の生命の安全確保について判断したのである。緊急速報メールで市内に緊急安全確保の発令が知らされたのは11時5分。最初の通報があってから37分後である。そして27名もの尊い命が失われた。

(参考)総務省消防庁「市町村長による危機管理の要諦—初動対応を中心として―」

行政の決定≠住民の選択—小規模住宅地区等改良事業制度—

まず初めに、全国各地で行われた実績のあるまちづくり事業4つについて説明があった。1つ目は災害復旧事業、2つ目が防災集団移転事業、3つ目が土地区画整理事業、そして4つ目が小規模住宅地区等改良事業制度である。これらの比較の表がスクリーンに映し出され、この4つについて口頭で説明がされた。

道路計画では、何枚か説明の内容が資料として配布されたが、何故かこの事業の資料は、復興事例の紹介として、小規模住宅地区等改良事業制度で復興まちづくり事業を行った福岡市玄界島の完成後の絵、ただ1枚だった。住宅に大きな被害を受けた被災者にとっては、とても大事な事業であったのに、4つの事業の比較の表も、その後の小規模住宅地区等改良事業制度の説明も、資料として配られることはなかった。

何故だろう。4つの事業の説明も、その比較も、制度の内容も、口頭で1度説明されたぐらいでは理解できない。わたしたちは専門家ではない。資料をもらい、もっと詳しく説明してもらわなければ理解するのは難しい。

一般的には復興まちづくり事業は、約70%の合意があって初めて行うことができる。そして、完了時には、100%とならなければならない。

では、熱海市はどうだっただろうか。熱海市から聞かれたのは、この制度でいいですかということではなく、この制度に決めましたが参加しますかということだった。そして、この小規模住宅地区等改良事業制度の詳しい説明会の開催を何度も要望したが、とうとうそれが開かれることはなかった。

結果として、住宅に大きな被害を受けた被災者の多くは、元の場所に戻れないかもしれないことと、買い戻す金額が見当もつかないことを恐れて、この制度への参加を見送った。参加希望の人もいたが少数であったため、結局熱海市は、この制度の活用を諦めざるを得なかった。最初にもっと時間をかけて丁寧に説明し、被災者の不安に答えていたら、結果は変わっていたかもしれない。

国民健康保険料(税)の減額、免除

ここに1通の通知がある。昭和42年に厚生省保険局長から出された「災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」である。

これはどうゆうことかと言えば、災害被災者に国民健康保険料の減額や免除をする時は、国が交付金を出しているので全国一律の基準ですよと、もっともなことだと思う。

そこで疑問に思うのは、損害保険で保険金が支払われた場合である。いろいろな条件があるが、災害により損害を受けた資産に対する評価額に対し、支払われた保険金額が上回ると減免が受けることができない。

まず、損害保険は損害があったことに対し支払われるものであり、利益を生むものでない。そして家屋の評価額は、建築費に比べ低額になっている(評価額を上げろということではない)。また地震保険は、火災保険の半額が加入金額となる。以上のことから特別の手立てをしていただけることを期待したい。

損害保険からの支払いに対する対応は、所得税(旧大蔵省)、住民税(旧自治省)、国民健康保険(旧厚生省)の考えの違いがあるのかもしれない。

国民健康保険料は、平等割(世帯ごと)、均等割(加入者の数)、加入者の所得そして固定資産により計算され、自治体により固定資産割がないところもある。損害保険が支払われたことが、減免されない理由であるとすれば、固定資産割の名残かも知れない。

いずれにしても、損害保険金が入ったからといって、減免ができないようなことは見直してもらいたい。ちなみに、私の自宅は全壊で、風水害特約に加入していたが満額は出なかった。それでも評価額より受け取った保険金が多く、「儲かりましたね」という心無い市役所の職員の一言が、とても悲しかった。その金額では、もう同じ家は建たない。

避難所とコロナ—分断された被災者—

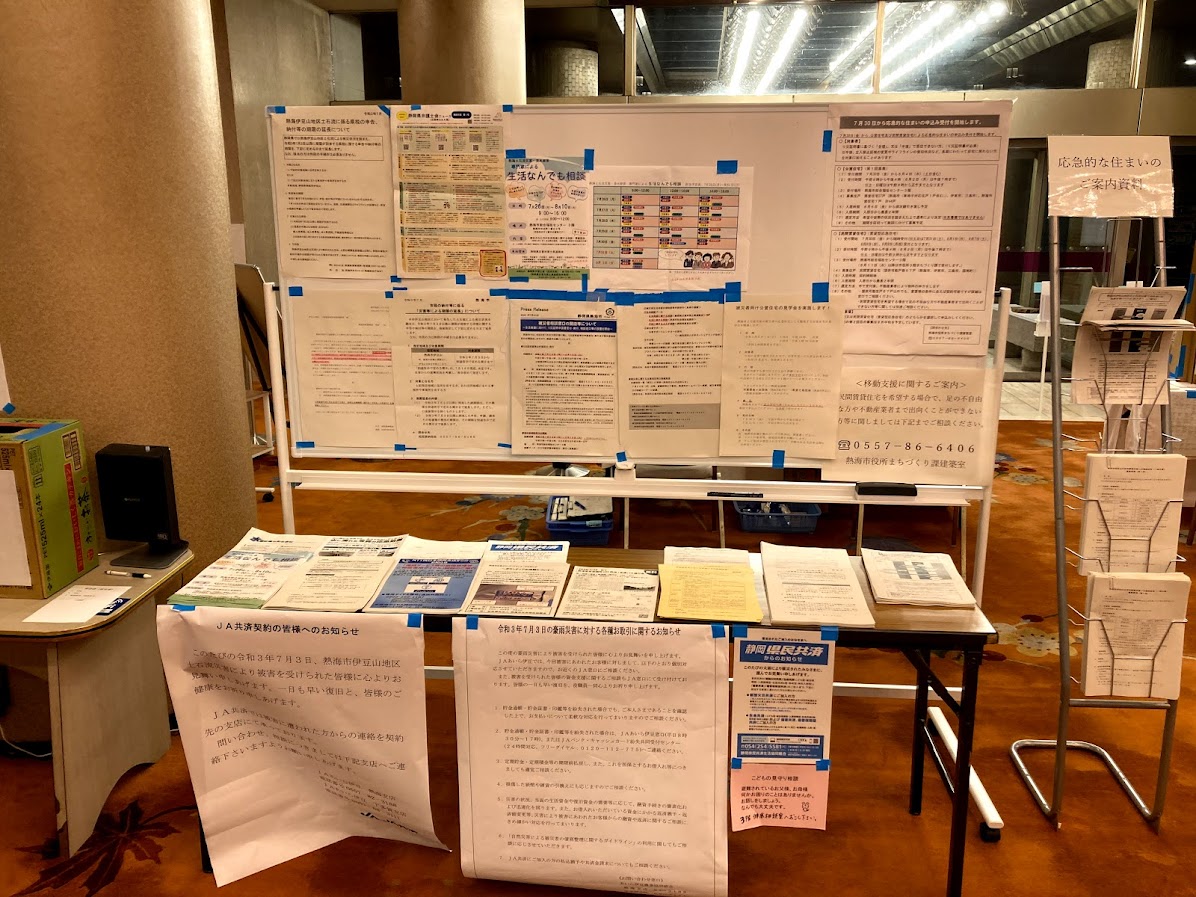

土石流発災時は、コロナ禍の真っ只中であった。また、暑いさなかで、高齢者も多いことから、二次避難所は市役所近くのホテルだった。体育館という大きな空間に大人数が集まるリスク、熱中症のリスクを考えれば、非常に有難い決断であった。熱海市としても、お金はかかるが、市役所近くの1か所に集約できることは管理し易かったのではないだろうか。

1家族1部屋を割り当ててもらい、プライバシーは守られた。体育館などの避難所とは比べものにならないくらい快適に過ごさせてもらい、その点に関してはとても感謝している。しかし、個人情報の壁もあり、隣の部屋に誰がいるのかすらわからなかった。わがままと言われるかもしれない。しかし、この時のことが後々まで尾を引き、避難所を出てからも、近所の人が今どこにいてこれからどうするつもりなのか、全くわからない状態になってしまった。

今までのコミュニティーが好きで、みんなが帰るなら帰りたいとか、あの人が帰るなら帰りたいと思うのはごく普通のこと。しかし、みんなばらばらになり、携帯電話の番号を知っている人としか連絡をとることはできなくなっていた。どうしたものかと悩んでいるうちに時間が経ち、帰るのを諦めてしまった人もいたようだ。

令和6年7月現在で帰還したのは132世帯の内わずか22世帯。コミュニティーの再生はできるのだろうか。

お客さんでいること—避難所運営における教訓—

2021年7月3日の発災から4つの避難所でおよそ3カ月過ごした。2日目に移ったホテルでは、500名以上の住民が17日間避難していた。そこでは何日か経つと、お昼のパンを避難している若者たちが配るのを手伝っていた。避難所の運営に避難している人たちが少しでも関わることは、とても良いことだと思った。

1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災では大きな被害があり、非常に多くの教訓を後世に残した。わたしがかつて務めていた職場でも、当時様々な教訓が語られ防災の糧となった。その中に、「避難者をお客さんにしてはいけない」というものがあった。避難者自身が運営の一端を担い、みんなが避難所での日々のことを自分事として考えることで、避難所の運営も上手くいくというものである。おそらく東北の震災の時や、熊本の震災の時もその教訓が生かされたはずである。

熱海市ではどうだっただろうか。最初こそ少しは関わることができていたが、次の避難所に移った時には、それはすっかり無くなっていた。熱海市の職員には何度か避難者でできることはやりたいと申し出ていたが、それが聞き届けられることはなかった。そしてわたしたち避難者はお客さんになってしまった。

結果として、熱海市の考えていることも良くわからなければ、避難者の声もなかなか行政には届かなかった。なぜ、このようなことになってしまったのだろう。過去の教訓を生かすならば、熱海市は避難者の申し出を受け入れるべきではなかったのか。あの時、それが行われていたなら、「今」は少し変わっていたかもしれない。そう思うと非常に残念である。

ふさがれたフェンス—避難経路—

土石流が押し寄せた時、逃げ道がなく隣家の屋根伝いに逃げた人や、袋小路に追い詰められて、ただひたすら助けを待つことしかできなかった人たちもいた。フェンスの金網を破り、消防の人に崖の上からはしごを下ろしてもらって引っ張り上げてもらったらしい。

土石流のあった岸谷地区は、急峻な地形で崖も多く、袋小路になっているところも多い。大変な思いをしたわたしたちだからこそ、次に災害が起こった時にはちゃんと逃げられるように、普段から避難経路を確保しておくことが大切であると思う。

既に22世帯が元警戒区域内に帰還している。しかし、その人たちの避難経路は必ずしも確保されているとは言えない。今日明日にも、南海トラフ地震が起きるかもしれないという状況であるにもかかわらず、避難路計画は止まったままである。

発災時に破られたフェンスは静岡県の所有で、2年程後にそのまま塞がれた。次の災害を考えるのならば、フェンスはどちらからでも開く扉にするべきであった。新しい道を作ることだけが避難経路を確保することではないと思う。フェンスを扉にしたり、隣家同士で庭先を通れるようにしたり、小さな工夫をすることで救われる命もあるかもしれない。

熱海市は令和5年6月に避難経路アンケートを行っていて、当日の避難の様子を把握している。災害は待ってくれないのだから、すぐにでも対策をするべきではないだろうか。